"Si hemos esperado cien años para la independencia, podemos esperar otros tres meses".

Esas fueron las palabras de Lojze Peterle, demócrata-cristiano, primer ministro de Eslovenia cuando el 11 de julio de 1991 su parlamento aprobó con 189 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones la declaración de Brioni. Un acuerdo alcanzado con Ante Markovic, presidente del gobierno federal yugoslavo, con la mediación de la Comunidad Europea para aplazar la independencia y poner fin a la Guerra de los Diez Días que le costó la vida a casi un centenar de personas, hubo cientos de heridos y miles de prisioneros.

Eslovenia nunca había sido un estado independiente. En la edad moderna, formó parte de la monarquía austro-húngara, tras la Primera Guerra Mundial se integró en el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, cuyas élites contribuyeron a constituir, y luego fue anexionada por el III Reich hasta que, librada por los partisanos del mariscal Tito, se convirtió en una república constituyente de la República Socialista Federativa de Yugoslavia.

En gran parte por su situación geográfica y sus comunicaciones con el norte, Eslovenia fue una las repúblicas yugoslavas que más desarrollo económico alcanzó. El pequeño territorio, vecino de Austria y el Norte de Italia, está conectado con las áreas industriales más prósperas de Europa y del mundo.

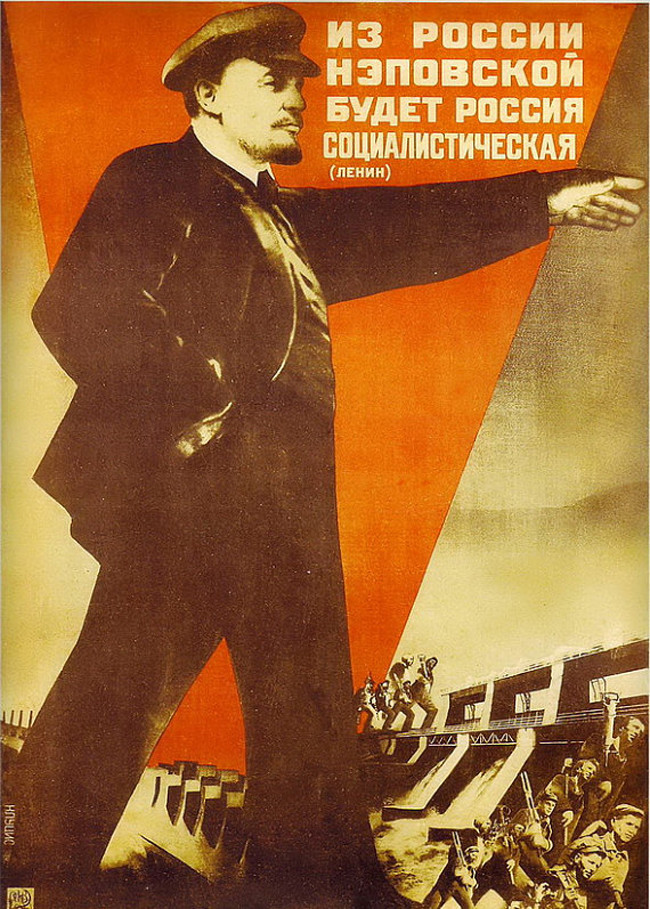

Tras la ruptura de Tito con Stalin, el comunismo yugoslavo se convirtió en un sistema que reflejaba espejismos. Estaba descentralizado de iure, pero lo contralaba de forma centralizada el partido de facto. Inicialmente, la vía yugoslava al socialismo no era más que una teorización que legitimaba a posteriori la ruptura con los soviéticos.

El origen de todo: la crisis yugoslava de los '60

La verdadera descentralización no llegó hasta 1974, cuando en una nueva Constitución se impusieron las tesis eslovenas y croatas dentro de la Liga de los Comunistas Yugoslavos. El delfín de Tito, Aleksandar Rankovic, partidario de centralizar la federación, había sido purgado pocos años atrás y en 1971 había tenido lugar la Primavera Croata, una serie de movilizaciones en favor de medidas descentralizadoras que habían acabado con miles de croatas purgados del partido.

Yugoslavia, circa 1960.

Yugoslavia, circa 1960. Asimismo, en Serbia, se rectificó la política seguida hasta entonces en Kosovo, donde no había inversiones (en parte porque se esperaba que una guerra con la vecina y enemiga Albania se desarrollase ahí) y los albanokosovares no tenían acceso a los puestos de mando del partido. Las reformas constitucionales para superar todos estos problemas se plasmaron en esa Carta Magna de 1974 que, a su vez, ha sido calificada por la mayoría de analistas como el germen de los conflictos de desintegración de Yugoslavia.

Históricamente, Yugoslavia sufrió una especie de malentendido. Para eslovenos y croatas era una forma de reafirmar su identidad ante la dominación imperial. Sin embargo, para los serbios era la culminación de su estado. La primera Yugoslavia, la monárquica, fue una sucesión de tensiones y conflictos derivados de este problema. Durante la segunda, sin embargo, la federación servía a las prósperas repúblicas del noroeste como paraguas contra la influencia soviética, que tenía los mismos mimbres que el imperialismo que tan bien conocían.

La amenaza soviética fue la mayor impulsora de la nacionalidad o sentimiento de pertenencia yugoslavo, al margen de las diferencias entre nacionalidades. Y también, el origen de la financiación estatal más importante. El nivel de vida alcanzando en los '70, envidia dentro del mundo comunista, se debió en buena parte a los generosos créditos recibidos en occidente por la federación en su calidad de caballo de Troya en el campo del socialismo real.

Dentro de este estado, Eslovenia llegó a los años '80 con el doble de renta per capita que el resto de la federación y con salarios cinco veces superiores a los de las zonas más pobres, como la provincia autónoma dentro de Serbia de Kosovo. Mientras que un cuarto de la población kosovar trabajaba en el sector primario, en Eslovenia estaba por debajo del 10%.

Era una sociedad moderna, homologable a la de cualquier país de Europa occidental, donde empezaron a manifestarse las tendencias y movimientos sociales propios de la época. Si el single 'Anarchy in the UK' apareció en Inglaterra en 1976, el primer single de punk en Yugoslavia apareció en 1978 en Eslovenia, 'Ljubliana je bulana', de Pankrti. Movimientos de defensa de los derechos de los homosexuales, ecologistas, etcétera, también arraigaron en una sociedad urbana.

Sin embargo, el problema estaba en la arquitectura federal. Con las crisis del petróleo, la recesión también golpeó a finales de los '70 a los países socialistas. Yugoslavia, endeudada, donde hasta los ayuntamientos podían financiarse en los mercados capitalistas, fue la que más sufrió. De 1979 a 1985 perdió un 80% del nivel de vida. Esa terrible sacudida desencadenó los problemas políticos, pero no se pudieron encauzar como en el resto de los países comunistas.

Los estándares de vida de Ljubljana siempre estuvieron por encima de los del resto de Yugoslavia. (Janez Kotar/Wikipedia)

Los estándares de vida de Ljubljana siempre estuvieron por encima de los del resto de Yugoslavia. (Janez Kotar/Wikipedia) Como comentaron en el reportaje "Yugoslavia, una muerte lenta", de Jot Down número 18, los autores de las últimas tesis sobre el país y los expertos que llevan años residiendo en Balcanes, la arquitectura federal salida de la Constitución del '74 impidió que las reformas que necesitaba el país tuvieran salida.

Yugoslavia y la creciente desigualdad territorial

La dirección federal, rotativa, se mantuvo en el inmovilismo comunista hasta que fue superada por los hechos a finales de los '80.

Mientras tanto, bajo esa losa, los intereses de repúblicas plenamente autónomas con la nueva constitución, divergían. En plena crisis, la aportación de las repúblicas del noroeste a los fondos de cohesión se convirtieron en un objeto de discordia. En la prensa de las repúblicas más desarrolladas se criticaba al sur, su baja productividad, sus redes clientelares y la promoción de personas no preparadas, se llegó a escribir que analfabetos, a puestos de responsabilidad en la industria.

Por otra parte, los proyectos de desarrollo económico que el modelo comunista establecía en el sur, a finales de los '70 y principios de los '80, eran altamente deficitarios. Además, por la descentralización, se replicaron centros de producción en cada república, lo que restringía los mercados de las empresas más eficaces. Las élites de cada república quedaron cada vez más sujetas a los intereses de su territorio.

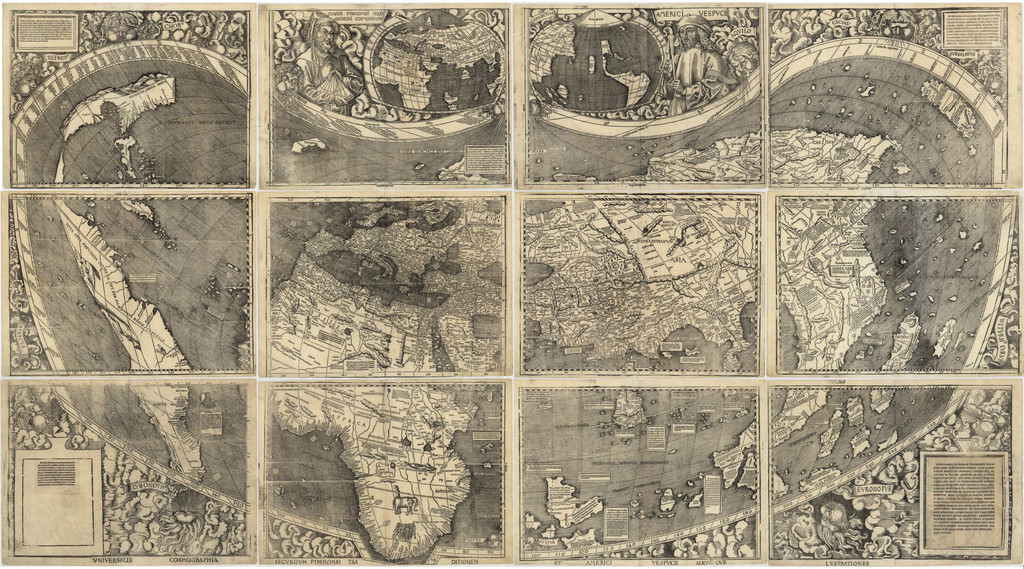

Tasas de alfabetización en el Reino de Yugoslavia en 1931. ¿Familiar?

Tasas de alfabetización en el Reino de Yugoslavia en 1931. ¿Familiar? A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron fundamentalmente por todo lo que ocurrió en Serbia. La Constitución del '74 había creado en el territorio de esta república dos provincias autónomas. Vojvodina, con una minoría húngara, por razones históricas. Y Kosovo, con una mayoría albanesa, por razones étnicas. Fuera de Serbia, donde había serbios en Bosnia y Croacia, no se crearon regiones autónomas para ellos ni por un motivo ni por otro. Básicamente, esta situación alimentó los argumentos de un incipiente nacionalismo serbio.

Slobodan Milosevic, captó el clima creado por intelectuales y demás agentes de la vida pública y catalizó todo este descontento. Al tiempo que promovía una Yugoslavia más centralizada en Belgrado, capital serbia, daba los primeros pasos para restringir la autonomía en Kosovo y Vojvodina, nuevas provincias dentro de Serbia.

Eslovenia no apoyó estas políticas. Por ejemplo, negándose al envío de policías para reprimir las protestas de albanokosovares. En estos choques con Belgrado, Milosevic llegó a ordenar un boicot al comercio con Eslovenia. Cuando Milosevic fue aumentando el poder en la Liga de los Comunistas Yugoslavos y esta tornándose una organización más autoritaria, la delegación eslovena abandonó el partido junto con los croatas.

Al contrario que el resto de repúblicas, Eslovenia era muy homogénea étnicamente.

Al contrario que el resto de repúblicas, Eslovenia era muy homogénea étnicamente. La Federación, desde ese momento, empezó a ser un estado descabezado, un ente sostenido solo por el reconocimiento internacional. Solo el primer ministro federal Ante Markovic logró impulsar algunas reformas liberales a finales de los '80, pero ya no podía contener la tendencia a la autarquía de cada república. El proceso venía de años atrás.

El procés esloveno: el camino hacia la DUI

En la década de los '80, la aludida sociedad civil eslovena reclamaba medidas democratizadoras. Mayor acceso al poder, en definitiva. Las instituciones monolíticas del comunismo eran rígidas e inoperativas a esas alturas. Frente a estas demandas, desde Belgrado los nuevos políticos promovían un estado más fuerte y organizado de forma centralista como vía para garantizar la unidad de Yugoslavia. Automáticamente, la única vía para la democratización de Eslovenia fue la soberanista.

La Liga de los Comunistas Eslovenos, además, era favorable a esas reformas. A compartir la soberanía nacional de Eslovenia, que residía en su comité central del partido, con otras organizaciones e incluso con todos los ciudadanos. Esta ruptura institucional reflejaba la división ya existente entre "confederales", intelectuales de Croacia y Eslovenia, y "unitarios", del resto de las repúblicas, especialmente Serbia y Montenegro.

Desde entonces, cada movimiento esloveno era contestado por el estado. En enero de 1987, los ánimos se encendieron porque se ocupó el Centro Esloveno de la Juventud para protestar por la carrera de relevos que realizaba cada año los niños en honor a Tito y demandando otro tipo de servicios más útiles a la comunidad. Tocar a Tito era tocar lo más sagrado. En Titogrado, actual Podgorica, capital de Montenegro, se detuvo a cuatro soldados eslovenos acusados de promover propaganda política eslovena y el programa confederal de sus intelectuales.

Miles de serbios protestan por el ataque a comunidades eslavas en Kosovo, de mayoría albanesa, mostrando una foto del líder del Partido Comunista Yugoslavo de aquel entonces, Slobodan Milosevic. Corría 1988 y Yugoslavia aún era un país unido. (Dusan Vranic/AP)

Miles de serbios protestan por el ataque a comunidades eslavas en Kosovo, de mayoría albanesa, mostrando una foto del líder del Partido Comunista Yugoslavo de aquel entonces, Slobodan Milosevic. Corría 1988 y Yugoslavia aún era un país unido. (Dusan Vranic/AP) En el número 57 de Niva Revija, un magazine esloveno, se dieron páginas a la cuestión nacional con opiniones al margen de la doctrina de la Liga de los Comunistas Yugoslavos. Aunque su petición fue rechazada, el fiscal federal pidió la detención del director.

En 1988 se formaron, sin represión, nuevos partidos en Eslovenia. El 31 de mayo de 1988, Janez Janza (años después primer ministro y recientemente destituido por corrupción) fue detenido junto a otros activistas y llevado ante un tribunal militar por publicar en una revista, Mladina, los planes del Ejército Federal para intervenir en la república en caso de intentos de secesión.

El proceso judicial desencadenó protestas en amplias capas de la ciudadanía, movilizó a la sociedad de tal manera que fue un punto de no retorno. Especialmente por un detalle, el juicio se celebró en serbocroata en contra de la ley eslovena. Las protestas democráticas definitivamente pasaron a ser nacionales. El 22 de noviembre, miles de personas salieron a la calle en Ljubliana por la soberanía y los derechos humanos.

Janez Janza terminaría llegando lejos. (European People's Party/Wikipedia)

Janez Janza terminaría llegando lejos. (European People's Party/Wikipedia) En 1989, en Eslovenia se proclamó la soberanía nacional. La Liga de los Comunistas Eslovenos dejó de ser la organización encargada de dirigir la sociedad. Aumentaron, a su vez, las protestas y movilizaciones en favor de los manifestantes y huelguistas albanokosovares. Cuando Serbia eliminó sus provincias y se convirtió en un estado unitario con la intención de dominar la federación, las fuerzas políticas eslovenas de oposición democrática (DEMOS) se reunieron en Celje para preparar unas elecciones en su república.

Milosevic, reelegido presidente, tacho a los eslovenos de "fascistas" y anunció que mantendría el bloqueo económico a la república hasta que no cesasen los movimientos "conservadores".

El 20 de enero de 1990 es cuando la delegación eslovena abandona la Liga de los Comunistas Yugoslavos y solo tres meses después elimina la palabra "socialista" de su constitución. Las primeras elecciones libres en Eslovenia las ganó Milan Kucan, como presidente, líder comunista que había establecido todas las reformas, y DEMOS, la coalición opositora, en el parlamento. Esos diputados derogaron la legislación federal y convocaron un referéndum de independencia votado por el 88% del electorado en el que ganó el sí con un 93%.

Los caóticos eventos post-referéndum

Serbia había convocado elecciones un mes antes, pero le dieron el poder a Milosevic ante una acosada oposición. Para los eslovenos, estos cambios eran "cosméticos". No obstante, tanto Estados Unidos, como la URSS, como la Comunidad Europea, incluido el FMI que velaba por la devolución de la deuda (de las más elevadas del mundo en aquellos momentos) recomendaron la continuidad de la integridad territorial de Yugoslavia.

Eslovenia y Croacia promovieron la constitución de una confederación entre las repúblicas, pero Serbia y Montenegro se negaron a los cambios.

Pacífica la independencia no fue. (Peter Božič/Wikipedia)

Pacífica la independencia no fue. (Peter Božič/Wikipedia) La declaración de independencia se produjo el 25 de junio de 1991. Inmediatamente, tanques del ejército federal entraron en Eslovenia. La investigación de la tesis de Carlos González Villas, Un Nuevo Estado para un Nuevo Orden Mundial: Una (re)Lectura del Proceso Soberanista Esloveno, encontró probado que desde diciembre del '90, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, habían favorecido la llegada de armas con destino a la Territorialna Odbrana, un cuerpo armado de reservistas que (amparado por la constitución yugoslava).

La resistencia eslovena fue, en consecuencia, inesperada para el ejército federal, formado por reclutas en su servicio militar poco o nada motivados. Numerosos oficiales desertaron o se negaron a participar en operaciones contra territorio yugoslavo. Del mismo modo, muchos analistas coinciden en que el poco apoyo que recibieron las operaciones se debía a la intención de Milosevic de purgar a la oficialidad del ejército federal (JNA) que no era serbia o montenegrina, como así sucedió días después.

Al fin y al cabo, una república homogénea étnicamente como Eslovenia era prescindible para sus planes de establecer una Yugoslavia dominada por Serbia o una Gran Serbia. Como declaró a la periodista de la BBC, Laura Silber, sus movimientos tácticos y estratégicos perseguían velar por los intereses de los serbios que estaban fuera de Serbia, al considerar que las fronteras interrepublicanas eran administrativas, no nacionales.

Serbia encontró resistencia. (Miško Kranjec/Wikipedia)

Serbia encontró resistencia. (Miško Kranjec/Wikipedia) Ante Markovic, primer ministro federal, viajó a Ljubliana inmediatamente para detener el conflicto. Con mediación de la Comunidad Europea, se produjo la aludida declaración de Brioni. Eslovenia aplazaría su independencia tres meses, debido a que las divisas que entraban por sus puestos aduaneros eran vitales para salvar económicamente lo que quedaba de Federación y que no cayese al vacío. Los militares volverían a sus cuarteles y los eslovenos liberarían a los miles de reclutas prisioneros.

En los días siguientes, el estallido de la guerra en Croacia, mucho más violenta, desplazó la causa eslovena del foco. Cumplido el plazo, Islandia, Suecia y Alemania reconocieron a Eslovenia en el contexto del desmoronamiento de la URSS, que desapareció ese invierno. Hasta entonces, los soviéticos habían advertido a la Comunidad Europea de que cualquier intervención en Yugoslavia podría desencadenar una guerra en Europa. La Comunidad Europea y la internacional también reconocieron al nuevo país días después.

El proceso independentista quedó marcado por una mancha. 18.000 ciudadanos yugoslavos residentes en Eslovenia perdieron sus derechos. Fueron borrados de todos los registros del estado. Así se les conoce, como "los borrados". Perdieron sus derechos, pensiones e incluso ahorros. En la actualidad, las reclamaciones siguen en proceso, con sentencias a favor de la justicia internacional.

En Magnet | ¿Ha habido declaración de independencia en Cataluña? Probablemente ni Puigdemont lo sabe